現在国内には111の活火山があり、その中の活動的な火山50について、気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視観測をしている。その中の3つが福島県にあり、磐梯山と吾妻山と安達太良山である。明治の噴火の順番にこれらの火山の防災について連載していきたい。

![磐梯山と火山防災〈全4回〉[その2]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2025/02/88-01-01.jpg)

1.磐梯山の噴火の歴史

火山防災を考える場合、どの程度までその噴火史をさかのぼるべきかを一般の人は知らない。最近の研究では磐梯山の火山活動は約50万年前に開始したことが明らかになってきた。しかし、防災を考える上で重要なのは過去1万年以内の噴火である。それは古い時代の噴火場所は、現在活動を終了しているからである。しかし、1万年程度休止した以降に噴火する場合はある。

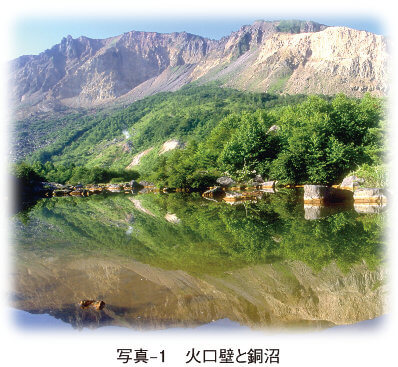

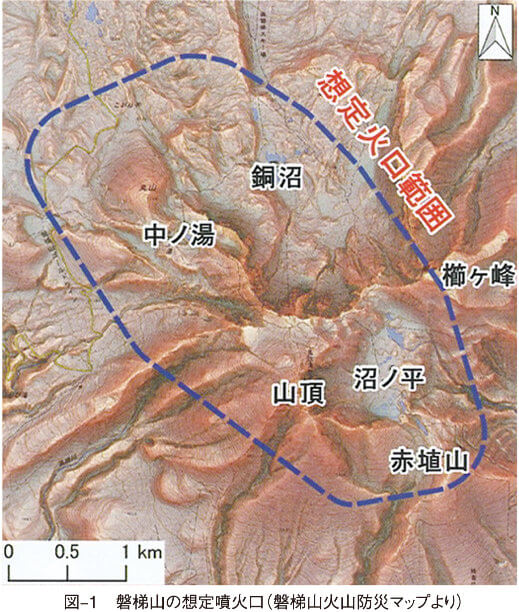

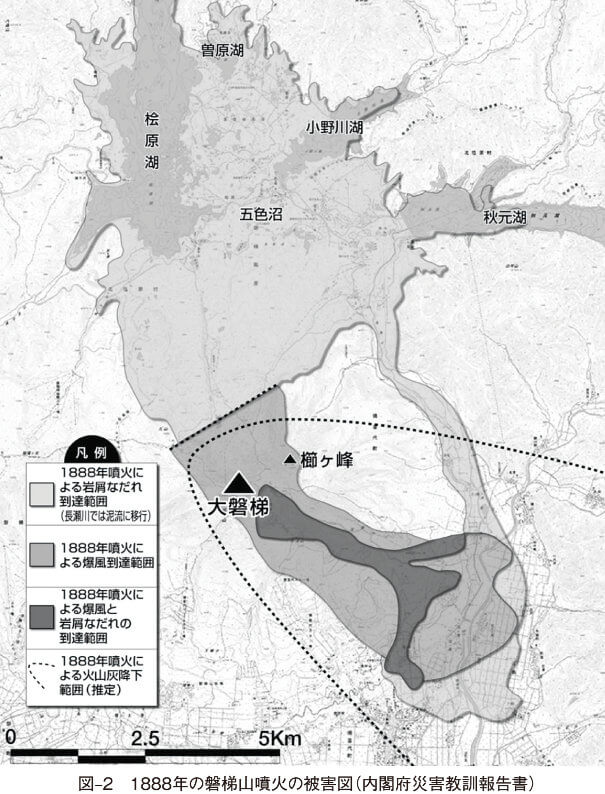

磐梯山の過去1万年の噴火は、図─1で示した青い点線の内側である。その中でも特に可能性が高いのは、現在も噴気(水蒸気や火山ガスの放出)活動が活発な銅沼周辺や沼の平周辺となる。過去1万年の中で、磐梯山は10回程度の噴火をしている。その多くは水蒸気噴火で、マグマ噴火はわずかである。直近の1888年の噴火では、小磐梯が水蒸気噴火を発生させ、それが引き金となり山体崩壊による岩なだれ(火山の専門用語では、岩屑なだれと言うが、ここでは岩なだれを使用する)で、約12億㎥の土砂を北麓及び南東麓に堆積させた(図─2)。

地元北塩原村・猪苗代町の住民が巻き込まれ477人が犠牲となった。これは明治時代以降、日本における最大の火山災害である。この岩なだれという噴火現象は日本においては、100年に1回程度しか発生しない最もまれな噴火現象である。この岩なだれについて、地元の防災講演会や学校での防災授業でよく話すものだから、次の噴火も岩なだれですねと言われることがあるが、その可能性はほとんどない。一つの火山においては一般的に1万年から数万年に1回程度発生する現象だからである。

2.磐梯山の火山防災

火山防災を考える上で重要なことは、どこに噴火口が開くか、どのような噴火現象が発生するか、季節によりその災害の規模はどうなるか、この3点が特に重要である。それ以外にも、火山地域特有の大雨による土砂災害も注意したい。

①どこに噴火口が開くか

噴火の歴史で書いてきたように、図─1の青い点線の内側で、特に現在噴気が活発な場所の可能性が最も高い。

②どのような噴火現象が発生するか

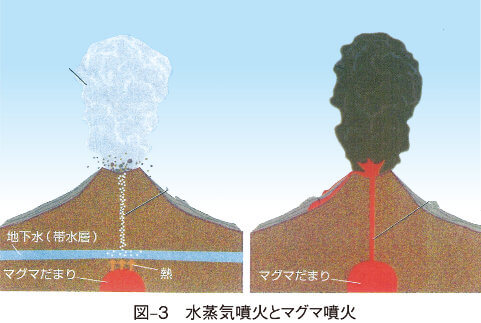

水蒸気噴火かマグマ噴火のどちらかが発生するが、二つの噴火の特徴を説明しておこう(図─3)。水蒸気噴火は、地下のマグマだまりの上に地下水帯があり、それがマグマの熱で温められ、液体から気体に変換させられ、膨張することで発生する現象である。そのため、数百度に熱せられた水蒸気と火山体の内部にあった物質(岩石や土など)が放出される。

マグマ噴火は、温度が千度前後のマグマそのものと火山体の内部にあった物質(岩石や土など)が放出される。水蒸気噴火に比べて規模が大きい場合が多く、その熱量が高いことから、より大きな被害につながる。

③季節による災害の規模

磐梯山の上に雪が積もっているか、いないかの違いにより、災害の規模は異なる。無積雪期(春から秋)であれば、噴火に伴い放出されるものだけが、周囲へ流下する。しかし、積雪期は磐梯山には数mの雪が堆積していることで、この雪が融かされて融雪泥流となり、より広範囲に被害が及ぶ。

④噴石と火山灰

噴石は水蒸気噴火かマグマ噴火かではなく、その噴火の規模により飛散する量及び範囲が異なる。

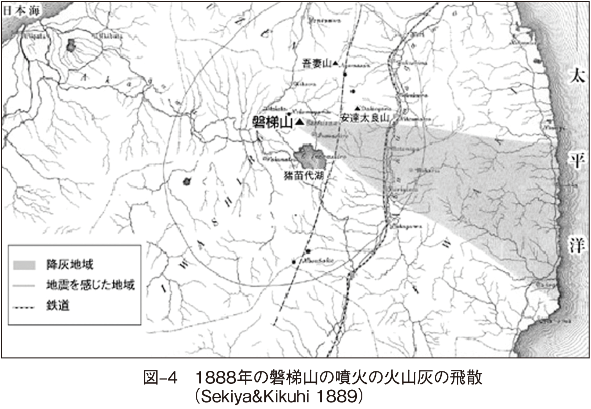

規模が大きければ大きいほど、より遠くへ噴石は飛散するし、より大きいものが放出される。しかし、噴石の多くは火口から数km以内に落下する。火山灰は直径が2mm以下の石の粒であるため、軽いので風により噴石とは異なり、かなり遠くまで飛散する。1888年の磐梯山の噴火では、100km離れたいわき市まで飛散した(図─4)。

⑤大雨による土砂災害

火山は火山以外の山に比べて、地質的に新しい場合が多い。それは過去1万年で見た場合、磐梯山でも吾妻山でも安達太良山でも、それぞれに約10回程度の噴火を発生させている。それ以外の山は長い時間をかけて山を形成させてきているので、新しい地層が積み重なることは少ない。火山は新しい地層が積み重なっていることで、大雨によりその地層の間に雨がしみこみ、土砂災害を発生させる。近年では2013年10月に発生した伊豆大島の台風による土砂災害が有名である。

3.火山防災マップ

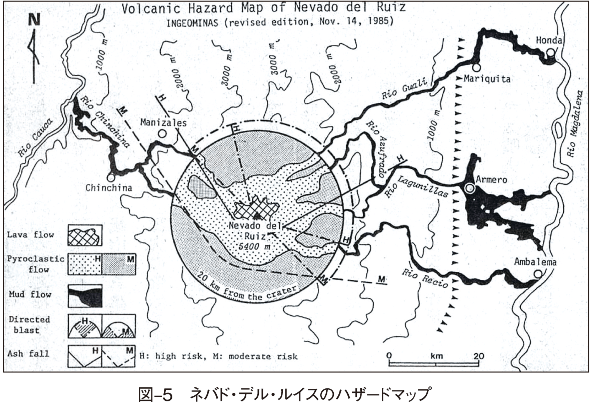

これまで解説してきたことが、磐梯山火山防災マップに記載されている。しかし、これを配布されただけで、一般住民は理解することが可能であろうか。1985年に南米のコロンビアにあるネバド・デル・ルイス火山が噴火し、その融雪泥流で2万人以上が犠牲となった。この火山では噴火の一か月前に火山のハザードマップが作られていて(図─5)、そのマップの通りに融雪泥流が流れた。甚大な被害のあったアルメロの町に到達したのは、噴火から2時間後である。

マップが住民に周知されていなかったことにより、甚大な災害となったのである。この噴火がきっかけとなり、世界の火山研究者の中で意識の高い人たちは、積極的に火山防災に係るようになった。しかし、研究者と一緒にこれらのマップを作る行政の担当者は火山の専門家ではない。そのため、研究者主導で作られたマップを地域住民に説明することが苦手な場合が多く、火山防災マップを配布しただけで終わってしまう自治体もある。これを改善するためには、行政の担当者向けの火山の勉強会が必要である。

4.地域に暮らす住民が理解して初めて火山防災は進む

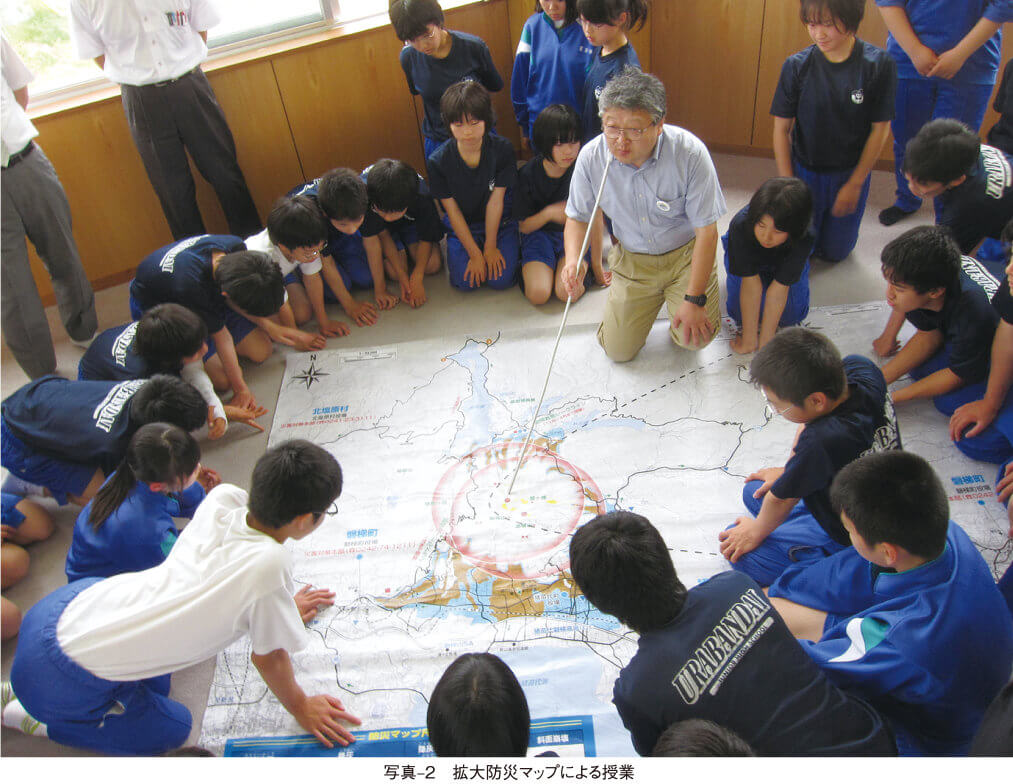

火山防災マップでは、行政の担当者の勉強の必要性を書いてきた。彼らが自分たちで理解した上で、地域の町内会ごとに説明会を毎年のように開いていけば、住民の火山防災は進んでいく。これに連動して、火山地域の学校での火山防災の授業も重要である。私は北塩原村の裏磐梯中学校で20年以上連続して、この授業を実施してきている(写真─2)。

全国の火山防災先進地を見ると、室内の座学だけでなく、火山の現場を歩く勉強会も定期的に開かれている。私は裏磐梯中学校で火山を理科で学ぶ1年生を対象に毎年銅沼を案内するフィールド授業をこれも20年以上実施している。

2011年、磐梯山地域は日本ジオパークネットワーク(以下、JGNと表記)に認定された。このジオパークという活動は地域の地質的に重要な場所を保全しながら教育や観光に活用する運動で、現在国内には47地域があり、その中の18地域に火山がある。JGNは、毎年全国大会や全国研修会を開催し、互いに交流しその活動のレベルアップを図っている、とてもよい組織である。火山のあるジオパーク地域は火山防災にも積極的なところが多く、たとえば有珠山のある洞爺湖有珠山ジオパークや雲仙普賢岳のある島原半島ジオパークなどが有名である。

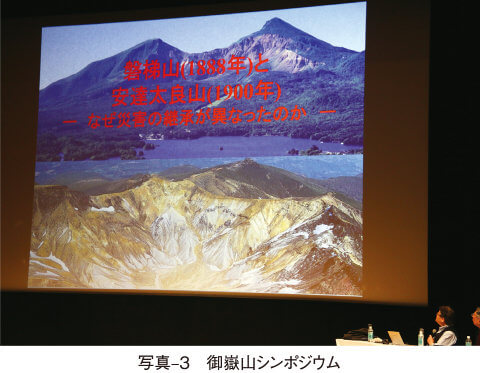

2024年11月30日、日本火山学会が中心となり御嶽山の噴火から10年のシンポジウムを長野県木曽町で開催した。そこには火山災害を次の世代に継承していく活動に積極的なこの2つのジオパークと磐梯山ジオパークが呼ばれて私も話をした(写真─3)。

気象災害や地震災害と比べて、発生頻度の低い火山災害は、その理解を深めるには地道に啓発活動を継続し、広げていく必要がある。災害は時間とともに忘れられていく。教育啓発活動の継続がその忘却を止めるために最も重要である。

![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)