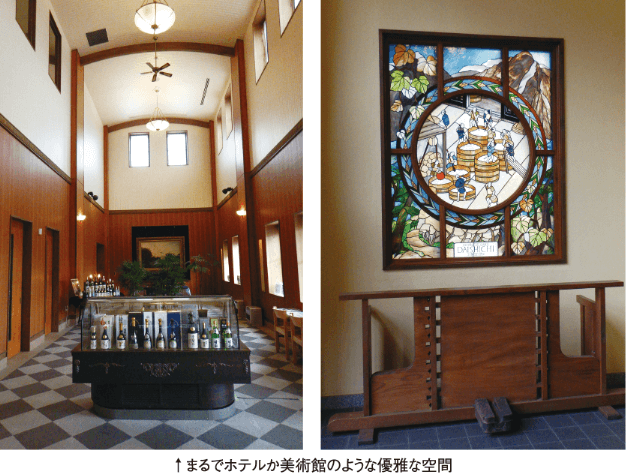

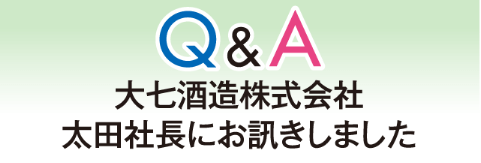

福島県内の美味しいものを求めて、酒蔵は三蔵目となります。今回は福島県の中央部より少し北にある二本松市で創業260年以上を誇る、大七酒造株式会社にお邪魔しました。一見、優雅な欧風ホテルを訪れたような錯覚に陥るほど、モダンで素敵な社屋と工場。

今回は、太田社長自ら工場のご案内頂き、お話を伺いました。

福島県内の美味しいものを求めて、酒蔵は三蔵目となります。今回は福島県の中央部より少し北にある二本松市で創業260年以上を誇る、大七酒造株式会社にお邪魔しました。一見、優雅な欧風ホテルを訪れたような錯覚に陥るほど、モダンで素敵な社屋と工場。

今回は、太田社長自ら工場のご案内頂き、お話を伺いました。

◆二本松市で酒造りが盛んな理由

安達太良山から花崗岩を通ってきた良質な湧水。馬蹄型の地形からか比較的雪が少ない風土。

城下町で、昔からまとまった量の米が集まることと、酒の需要が多かったことなどが理由としてあるそうです。それぞれの蔵元がそれぞれの良さを分かち合い、共に酒造りを行っています。

◆大七酒造が大切にしている生酛造りとは

酛とは、日本酒を造る際に必要となる酵母を育てる工程のひとつ。乳酸菌を一から育てるのが生酛造りです。他には山廃仕込み、ほとんどの酒造りで主流となっている速醸などがあります。主な違いは、自然界の酵母を使うか、人が作った酵母を取り入れるかです。自然界の酵母を取り入れるには、米を人の力ですりつぶしたり、繁殖を待ったりと時間と労力がかかります。

大七酒造株式会社では、生酛造りの伝統を守り、ワインで例えるとフルボディのような重厚な味わいのお酒を造り続けています。

酒造りでお忙しい時期を外した4月でしたので、工場内は静かでしたが、ふわっと酒麹の香りが漂い、夢見心地です。新型コロナウイルス感染予防のため、2021年4月現在見学は受け付けていないとのことですが、今回は特別にご案内頂きました。旅行も難しい状況の中、まるで遠くに旅をしているかのような気持ちになりました。

Q1.創業はいつからでしょうか。御社の理念・ モットーはございますか?

創業当時から変わらない・変えないところ、時代とともに進化・革新したところは?

A1.太田家は、1643年に丹羽侯が初代藩主として二本松に入府した際、丹羽侯に随って二本松に移り住み、酒造業を始めました。そして4代目の子、太田三良右衛門が1752年に分家独立し、大七酒造を創始しました。これを始祖として、現社長まで10代を数えます。

弊社に伝わる家訓のひとつは、四代目当主が遺した「内に花梨(借りん)、外に樫(貸し)」です。殿様からもらい受けた花梨の木を中庭に植え、門のほうには樫の木があったことに引っかけて、内では堅実経営を、外に対しては社会貢献を諭したものです。

八代目当主が口にしたのは「起きて造って、寝て売れ」という言葉です。朝早起きして、一生懸命よい酒を造っていれば、売る段階では(寝ていても)楽に売れるよ、その逆に、造るときに楽をすれば、売るときは苦労するよ、という教えです。どちらの教えも弊社のDNAになっています。

また、弊社がめざすお酒とは、濃醇でしかも綺麗なお酒です。「力強さと洗練との両立」と言い換えてもいいでしょう。一般に、淡麗なあっさりしたお酒できれいさを目指すのは容易であり、濃醇な力強いお酒は、どこかにアラがある洗練に欠けたものになりがちです。つまり、なかなか両立しがたい「力強さと洗練」が両立したときに、飲み手のお客様は感動するのです。そのようなお酒を造りたいというのが、昔から弊社の一貫した目標です。

大七酒造では、「生酛造り」という正統的醸造法を、創業以来一貫して守り続けています。この「生酛造り」を現代人の嗜好に合わせてさらに進化させるために、弊社が独自に開発したのが「超扁平精米技術」です。一般的な、丸く小さく削る精米法に比較して、飛躍的に精米品質を上げることが出来ました。さらには、そうして生まれたお酒の品質を、酸化させずに長く保てるよう、「無酸素充填システム」という瓶詰め方法を開発しました。「生酛造り」を始めとする手造りによる匠の技は、創業当時から変えない部分であり、これまで尾形義雄精米部長、佐藤孝信杜氏と、二人の「現代の名工」が誕生しています。一方で、精米技術やボトリングの領域では、業界に先駆けて最先端の革新的な技術を開発しています。

Q2.酒造りで大切にしていること、こだわっている点は?

A2.弊社が大切にしているのは、第一に、「お米に敬意を払うこと」です。お米に敬意を払い、良質なお米に内在する良質なうま味をいかに引き出すかということが原点です。(人を驚かすような精米歩合の数字を追いかけて、お米を無益に削りすぎることなどは、論外です。)

もう一つは、「急がず、十分に時間をかけること」です。大七の本当の美味しさは、数年間の熟成の末にやってきます。忙しい現代において、たっぷり時間をかけることこそが、最高の贅沢です。(実際、平均2年の熟成をさせようとするなら、3年分のお酒を貯蔵できる酒蔵の建設から始めなければならず、3年分の資金を常に寝かせることになります。)それでも時間をかけることにこだわるのは、時間だけがもたらしてくれる美味しさがあるからであり、そのような成長のポテンシャルを持ったお酒を造ることが、造り手としての目標です。

Q3.新型コロナウイルス感染予防のために、家呑みされる方が増えているようですが、おすすめの銘柄とおつまみはなんでしょうか?

A3.①日本酒をまだ呑み慣れていない若い方、女性に

冬季限定のお酒ですが、「雪しぼり・にごり酒」を飲んで初めて日本酒の美味しさに目覚めた、という方が沢山いらっしゃいます。微発泡性の爽やかなお酒です。

また、生酛純米大吟醸の「箕輪門」は、世の中にこんな美味しい日本酒があることを初めて知った、という感想を述べられる方が多いです。

お奨めの料理としては、サーモンやホタテ、エビなどのうま味豊かな魚介類。肉ならば鴨肉など。

A3.②日本酒をよく呑まれる方に

日本酒をよく飲まれる方には、弊社の看板商品である「純米生酛」をお奨めします。さらに上級の純米酒では、木桶仕込みの「楽天命(らくてんめい)」がお奨めです。

どちらも、お燗が非常に美味しいお酒です。冷やがお好きな方にも、冷やし過ぎず、涼しい室温くらいの温度をお奨めします。

料理では、出汁のきいた鍋料理、脂の乗った鮭のハラス、ジューシーな唐揚げ、牛肉など。

Q4.これからの時代における展望はどのようなものでしょうか。

A4.今、海外の日本酒市場が拡大しています。コロナ禍で一時的にストップしていますが、今後もその趨勢は変わらないでしょう。

海外の日本酒ファンには、日本酒の美味しさをより深く知ろうという好奇心が旺盛な方々も多く、量的拡大だけでなく、質的な深化も期待されます。 日本の若い方々にも、ぜひ、好奇心をもってより深く日本酒を知っていただきたいと思います。